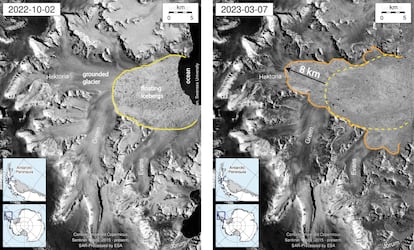

Der größte Gletscherrückgang an Land, mehr als acht Kilometer in nur zwei Monaten: „Das ist wirklich spektakulär.“

Forscher aus den USA, Großbritannien, Kanada und Frankreich haben einen Rekordrückgang des Hektoria- Gletschers auf der Antarktischen Halbinsel dokumentiert. Innerhalb von nur zwei Monaten schmolz er um mehr als acht Kilometer zurück. Die Messung ist Teil einer diese Woche in Nature Geoscience veröffentlichten Studie, die den erstaunlichen Eisverlust an Land zwischen November und Dezember 2022 analysiert – fast zehnmal schneller als bisher beobachtet.

Landgestützte Gletscher in Polargebieten ziehen sich im Allgemeinen nicht mehr als ein paar hundert Meter pro Jahr zurück, aber im Fall des Hektoria-Gletschers haben Wissenschaftler anhand von Satelliten- und Luftbildern sowie Höhenmessdaten am Boden einen Verlust von etwa 800 Metern pro Tag berechnet.

Wie Etienne Berthier, Glaziologe am Laboratorium für Geophysik und Weltraum-Ozeanographie der Universität Toulouse (Frankreich) und einer der Autoren der Studie, erklärt: „Solch starke und schnelle Rückgänge sind regelmäßig bei schwimmenden Schelfeisflächen zu beobachten, wenn der Gletscher mit einer Eiszunge über dem Meer endet, wo die größten Eisberge entstehen. Das Außergewöhnliche hier ist jedoch, dass dies bei Eis geschehen ist, das auf dem Felsgrund ruht, und mehr als acht Kilometer in nur zwei Monaten sind für diese Art von Gletscher wirklich spektakulär.“

Anders als schwimmendes Eis ist das Schmelzen von Gletschern an Land, deren Wasser direkt ins Meer fließt, ebenfalls von Bedeutung , da es zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt . Daher ist das Verständnis des Verhaltens polarer Gletscher und der Faktoren, die ihren Rückzug beeinflussen, entscheidend für die präzise Vorhersage des Meeresspiegelanstiegs an kontinentalen Küsten infolge der globalen Erwärmung.

Laut Berthier wurde ein so starker Rückgang des Landeises wie in Hektoria noch nie zuvor von Satelliten, Flugzeugen oder wissenschaftlichen Beobachtungen am Boden erfasst. Schätzungen der Rückzugsrate des vor 20.000 Jahren skandinavische Eisschildes, die auf den morphologischen Spuren des Eises basieren, deuten jedoch darauf hin, dass es in der Vergangenheit tatsächlich Phasen eines Rückzugs von mehreren hundert Metern pro Tag in diesem Ausmaß gab.

„Dies ist die einzige uns bekannte Analogie aus der Vergangenheit für einen derart schnellen Rückzug, aber sie ist wichtig, weil sie zeigt, dass es in Perioden sehr schneller Erwärmung zu Instabilitäten der polaren Massen mit solch außergewöhnlichen Reduzierungen des auf dem Felsgrund ruhenden Eises kommen kann“, kommentiert der Glaziologe von der Universität Toulouse.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die erstaunliche Schmelzrate in diesem Teil der Antarktischen Halbinsel mit den physikalischen Eigenschaften der Oberfläche zusammenhängt, auf der der Hektoria-Gletscher liegt. Insbesondere ist das Gelände entlang der Küste besonders flach, was bedeutet, dass bereits geringe Höhenunterschiede große Eisflächen dem Meer aussetzen können.

Berthier beschreibt jedoch detailliert, wie dieser gesamte Prozess auch mit dem Zerfall des gigantischen Schelfeises Larsen B im Jahr 2002 zusammenhängt. Dieses Ereignis, das sich vor über zwei Jahrzehnten ereignete, beschleunigte das Abschmelzen der Gletscher, die auf diese schwimmende Plattform flossen, da die Schelfeise über dem Meer wie ein Korken in einer Flasche wirken und das Schmelzwasser vom Land zurückhalten. „Letztendlich ist die gesamte Entwicklung dieser antarktischen Region mit der globalen Erwärmung verknüpft“, betont der Glaziologe, der davon überzeugt ist, dass der Zusammenbruch von Larsen B und der derzeit rekordverdächtige Hektoria-Gletscher Teil einer Kettenreaktion sind, die durch steigende Temperaturen ausgelöst wird.

Von den vielen Folgen des Abschmelzens der Eisschilde der Erde ist der Meeresspiegelanstieg diejenige, die die Menschheit am stärksten betrifft. Neben der Erwärmung der Ozeane selbst (die durch ihre Ausdehnung zunimmt) sind die weiteren Ursachen für den Meeresspiegelanstieg das Abschmelzen von Gebirgsgletschern sowie der grönländischen und antarktischen Eisschilde. Derzeit trägt jeder dieser Faktoren etwa ein Drittel zum Anstieg bei.

EL PAÍS